それは金寿司さんで始まった。あんた、がん遺伝子の研究しねえか?

高橋前教授のホームグランドは千葉市蓮池の「金寿司」さんです。僕が研修医2年目のころの秋、もう忘れましたが、何かの研究会での発表が東京でありました。学会や研究会が終わって千葉に戻ると高橋先生は必ず金寿司さんに寄るのです。その日も、僕と高橋先生、大沼先生で一杯やりながら、いろいろなお話をしていました。そのとき、唐突に高橋先生が、「あんた、がん遺伝子の研究しねえか?」と僕に尋ねてきました。

「やった!」と僕は心の中で快哉を叫びました。僕は神経芽腫の研究と治療をしたくて小児外科に入ったわけですから。ところが、入局してみると、多くの先輩の先生から、、がんの研究はやらせてもらえないよ、と言われていました。理由はこういうことです。当時の千葉大小児外科はがんを専門にする先生が、高橋先生、大沼先生、田辺先生、岩川先生、栗山先生とたくさんそろっていたために、研究分野が偏らないように、他のテーマに割り当てられるよと、入局した直後にいろんな方々に言われたのです。

この辺が、僕の可愛くないところなのですが、「よし、それなら実力で認めてもらうように頑張ろう!」と、がんに対する意欲は全然衰えませんでした。そして、1年目の医者にできることは何かと考えたとき、それは画像診断でした。僕は骨スキャン検査に力をいれ、すべての患者のすべての骨転移部位を頭にいれ、すべての治療経過を暗記しました。そして、ベッドサイド・ラーニングで一緒の仲間だっ放射線科の蓑島君と共同研究(1年生の分際で!)をして、骨スキャンにSPECTを組み合わせました。たぶん、世界で初めての試みだったと思います。もちろん、彼がいたからこそできた研究で、その後も研究を脳の世界に発展させた蓑島君はワシントン大学の教授になります。

さて、僕たちの研究成果は僕が2年生の時の小児がん研究会(今の学会)でワークショップに選ばれました。研修医の仕事がワークショップです!そんな経過があり、高橋先生も僕の小児がんに対する研究の姿勢を認めていただいたのではないかと思います。そして、当時、学会を席巻していたのが、N-myc遺伝子の増幅です。神経芽腫のがん細胞の中だけで増幅する「悪」の遺伝子です。僕たちの体は60兆の細胞から成り立っており、そのすべての細胞の中には3万個くらいの遺伝子がペアで2個ずつ入っています。パパとママから1つずつもらう訳ですね。ところが、N-mycは、何十個、何百個に増えるんです。そして増えると、がんの悪性度が増して、治癒が極めて困難になるのです。1989年ころ、この研究の分野の「スター」は、九州大学の中川原先生でした。

で、高橋先生は、がん遺伝子の研究をしないか?と聞いてこられたのです。2つ返事でやらせていただきました。しかし、千葉大小児外科の中には、いまさらもう遺伝子の研究はやるべきテーマは残っていないよという意見もありました。僕は、、とんでもないと思いました。今、まさに幕が開いたのです。僕たちは、未知なる大陸に上陸したばかりなのです。N-mycが悪の遺伝子ならば、僕は「善」の遺伝子を研究しようと思いました。そこで目をつけたのが、神経分化に関与するsrc遺伝子です。予後良好な神経芽腫では、src遺伝子がたくさん発現していることを見出しました。この実験に要した時間はわずか、3週間です。しかし、この研究はいろいろな方からいろいろな非難を浴びました。

まず、身内からはまったく評価されませんでした。というか、1990年当時、分子生物学というものを理解できる医者が、小児外科医はもとより、基礎医学者を含めて千葉大に、いや、日本全国でも非常に少なかったのが現状でした。当時はウインドウズはありませんから、マックのマック・ドローの図を使って一生懸命、遺伝子とは何か、ノーザン・ブロッティングとは何か、がん遺伝子とは何かを説明する訳です。しかし、、、英語の使用はやめろとか、あまり本質とは関係ないことばかりに話しが進み、結局、何それ?といった感じでお褒めの言葉をいただくことはほとんどありませんでした。

この同じ内容は、厚生省(当時)の神経芽腫研究会でも発表しましたが、某大学の分子生物学教授から実験手技に非常に問題があると非難を受けました。僕は顔を真っ赤にして反論しましたが、相手は有名な教授、こっちは大学院一年生です。会場はシラーっとしてしまいました。発表が終わり、廊下に出て息を整えると高橋教授も出てきて、大変お怒りになりました。けちがつけられないようにちゃんとコントロール実験をしろとのことです。僕はその必要がないことを反論させていただきました。高橋先生は、僕にではなく、その基礎の教授に実は怒っているようでした。そのとき、僕と高橋教授の口論をやはり廊下に出てきてそっと見ておられた先生がいました。当時東大小児外科教授の故・土田先生です。僕の発表を気に入ってくれたのです。それなのに、基礎の教授に非難されたので気になって僕の様子を見に来ていただいたのです。

おそらく、僕のこのsrcの仕事を最初に正当に評価していただいたのは、土田先生と筑波大学の金子(現)教授と思います。僕の研究は一切の訂正や追加実験をせず、そのままのかたちでCancer

Researchに投稿しました。一発で受理されました。インターネットどころか、高品質のコピー機のない時代でしたから、東欧や東南アジアの国々からは100通くらいの別刷り請求がきました。信じてきたものが日の目を見たのです。

一転して、研究の第二弾にはちょっと苦労しました。神経芽腫の培養細胞をレチノイン酸で分化させるのがどうしてもうまく行かなかったのです。焦れば焦るほど結果を急ぎますから、分化が起こっているかを確認しないまま1日おきに細胞からRNAを抽出します。これが当時大変だったんです。超遠心機で35000回転で18時間、回すんです。で、結局、10日経ってみると分化していない。抽出したのは全部、無駄。やり直しです。これでは先が見えません。確実に分化する細胞を手に入れるのが先決です。ロサンゼルスから入手した細胞は駄目でした。そこで、京都府立医大の杉本(現)教授にお願いしてRT-BM-1という細胞をいただきました。これでやっと展望が開けました。この間、6ヶ月を完全に無駄にしました。基礎の世界の怖さを知りました。

RT-BM-1を使い、実験は2段階で行われます。まずは、道具となるsrc遺伝子のクローニングです。これにはPCRを使いました。え?当たり前?いえいえ、1991年ころ日本にPCRに関する日本語の解説書は存在していませんでした。PCRなんて言葉は医者は誰も知らなかったんです。プライマーも自分で合成しました。目的の遺伝子をクローニングして塩基配列を読みます。Dideoxy法です。若いみなさん、知ってますか?機械が自動にやってくれるんじゃないんですよ。エックス線フィルムに4つの塩基のラダー(階段状の横線)が出て、これをひとつずつ読んで行くんです。僕が読みあげて、ウイルス学教室の秘書の木内さんが紙に書きとめてくれるんですが、目的の遺伝子がクローニングされたと分かってくると、、、興奮のあまり僕の指先がぶるぶる震えだすんです。で、どのラダーを指しているか分からなくなり、やり直し。これを3、4度くりかえしました。こんな興奮を味わったのはこれまでの人生で最初で最後です。しかし、これは単に道具を手に入れただけなのです。

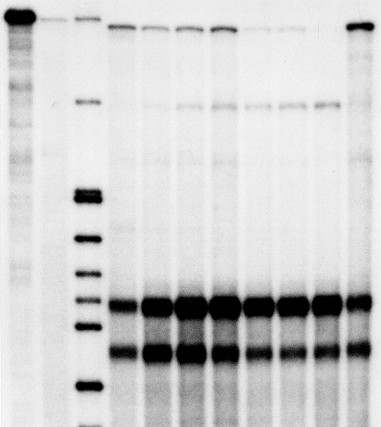

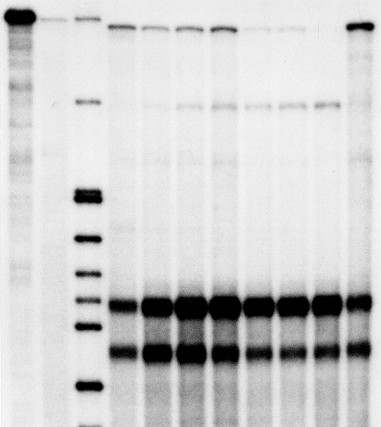

次に、クローニングした遺伝子を使ってS1 nuclease protection assayを行います。このテクニックは非常の難易度の高いもので、僕の指導教官の白澤(現)教授の必殺技でした。何回かの予備実験を経て、RT-BM-1をレチノイン酸で分化させ、クローニングしたsrc遺伝子を用いてS1

nuclease protection assayを行いました。結果が出るのは日曜日です。もちろん、曜日なんて関係ありません。高次機能センターの斎藤教授にお願いして共通機器室の鍵を開けてもらいました。(教授みずから!)出てきたイメージング・プレートの結果を見て思わず叫びました。「よしっ!!!」ガッツポーズまで出ていました。Cancer

Researchの第二報が確定した瞬間でした。下にその結果を載せますね。

その後も、とりつかれたようにたくさんの実験をやりましたが、純真な気持ちで「ただ真実が知りたい!」との思いでやった実験はこの2つにつきるような気がします。僕の青春のすべては研究にあったと断言できます。まだ、家内と出会っていなかった若かりしころの情熱のほとばしりの時代です!